近日,核科学技术学院核科学与工程系苗庆庆教授课题组深入探讨了有机余辉发光体系的作用机制、最新进展和设计策略,总结归纳了系列提升有机余辉材料性能的创新策略,包括光、超声、X射线诱导等不同形式的余辉发光,旨在为解决当前余辉成像关键问题、推动技术临床转化提供理论和技术基础。

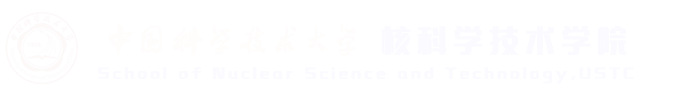

余辉发光成像是一种利用材料在激发源停止照射后仍能持续发光的自发光成像。相较于传统的荧光成像,由于无需实时的光激发,余辉发光成像避免了组织自发荧光的干扰而具有更高的信噪比,这也为生物成像提供了更高的空间、时间精度。其具体的作用机制为:在不同形式激发源的照射下,有机余辉材料可以产生单线态氧(1O2),并与1O2反应形成高能中间体。随着中间体的自发降解释放能量,激发余辉底物或分子片段(化学激发),使其产生余辉发光,通过进一步能量转移可实现发射波长的红移。然而,当前有机余辉材料在生物医学应用中仍面临着诸多挑战,对此,该研究团队结合课题组的前期研究成果,总结归纳了一系列创新的设计策略,用以提高余辉发光强度、延长发射波长、增加激活设计以及增强组织穿透深度。

图1:有机余辉发光体系的作用机制示意图

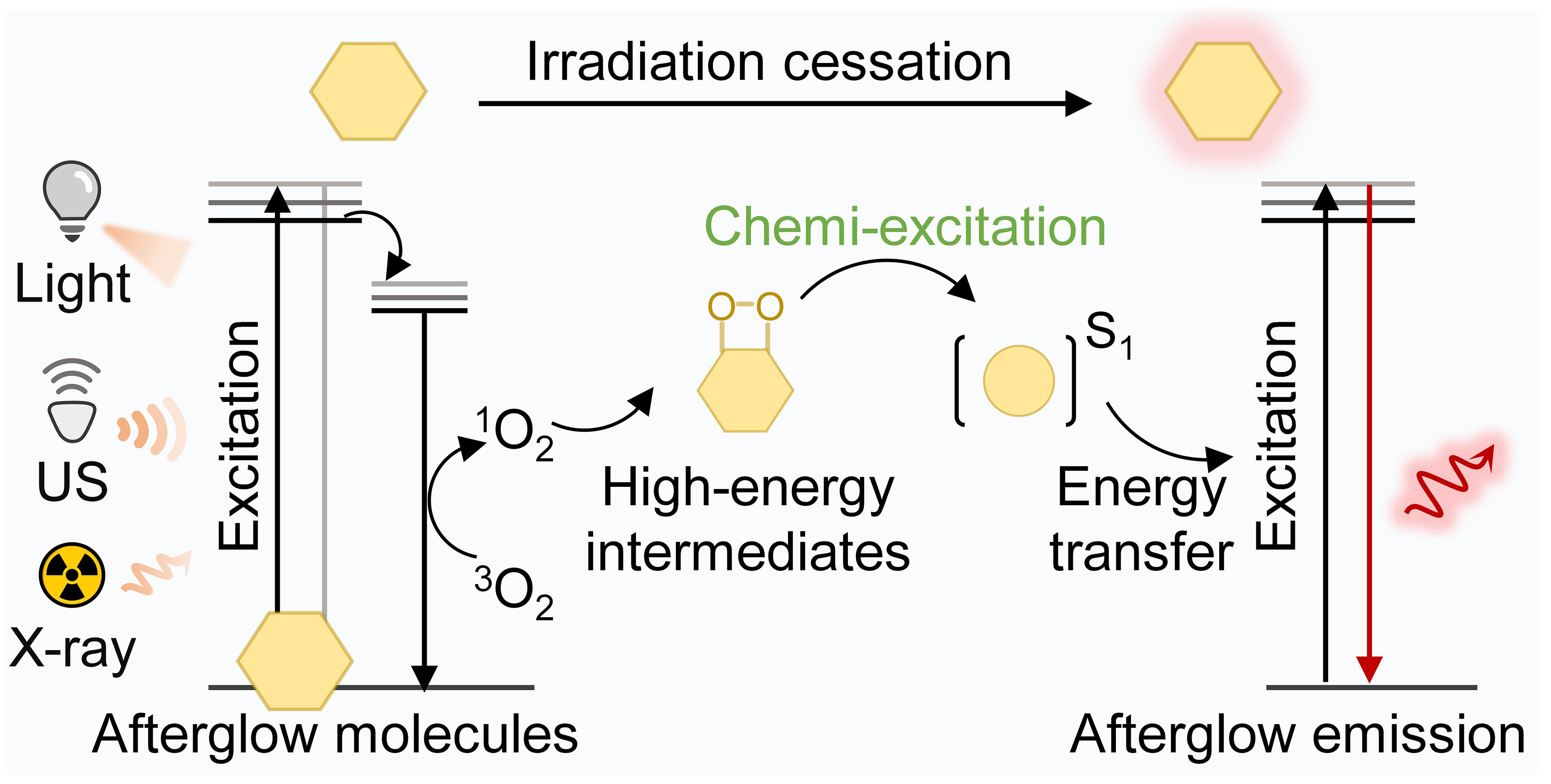

值得注意地是,“放射余辉成像”概念的提出为余辉成像的发展开辟新的道路,为其临床转化创造新的机遇。该创新技术利用X射线代替传统的光源,实现X射线激发的余辉动力学过程,即在X射线照射下产生单线态氧(1O2),1O2随后与放射性余辉底物反应生成活性中间体,该中间体的分解产生余辉发光。由于X射线允许将高能光子传递到人体深层组织,因此,放射余辉成像一定程度上克服了组织穿透的限制,实现更深层组织的成像应用。该策略已成功应用于微小肿瘤成像,并实现在低放射剂量下对脑肿瘤进行精准放射治疗,凸显了放射余辉设计的独特优势,这也为核科学技术、放射医学等学科的研究提供了新的思路。

图2:X射线激发放射性余辉成像的作用机制示意图

该综述以“Recent advances and design strategies for organic afterglow agents to enhance autofluorescence-free imaging performance”为题发表在权威综述性期刊《Chemical Society Reviews》(IF 40.4)上。该综述论文第一作者为课题组研究生朱洁丽(共一第一)和赵良友(共一第二),通讯作者为苗庆庆特任教授。该项研究得到了国家自然科学基金委等相关经费的支持。

论文链接:https://doi.org/10.1039/D4CS01060D