核医学应用产生的含碘放射性废水因其存放时间久和废水体量大而被视为医疗放射性废水处理难度最大的废水,不仅增加了医院的运营成本和用地需求,还对生态系统和人类健康构成了严重威胁。因此,发展高效、经济的含碘放射性废水深度净化处理技术至关重要。

离子交换法因操作简单、成本低,被广泛应用于放射性碘离子污染物的处理,但传统离子交换材料(如无机阳离子材料、离子交换树脂或纤维)存在吸附效率低、容量有限、在极端条件下稳定性差等缺陷。近年来,新型多孔材料为解决这些问题提供了新思路。金属-有机骨架具有高度有序的孔道结构和可调控的化学性质,结构稳定性受限于金属-配体间的弱配位键,在极端pH条件下易水解,限制了其应用。共价有机框架对阴离子捕获性能良好,但合成条件苛刻,难以规模化生产。相比之下,共价有机聚合物(COP)由有机单体通过共价键连接形成,具有可设计、化学稳定性高、孔隙率可调等优势,非常适合大规模制备及在苛刻条件下应用。

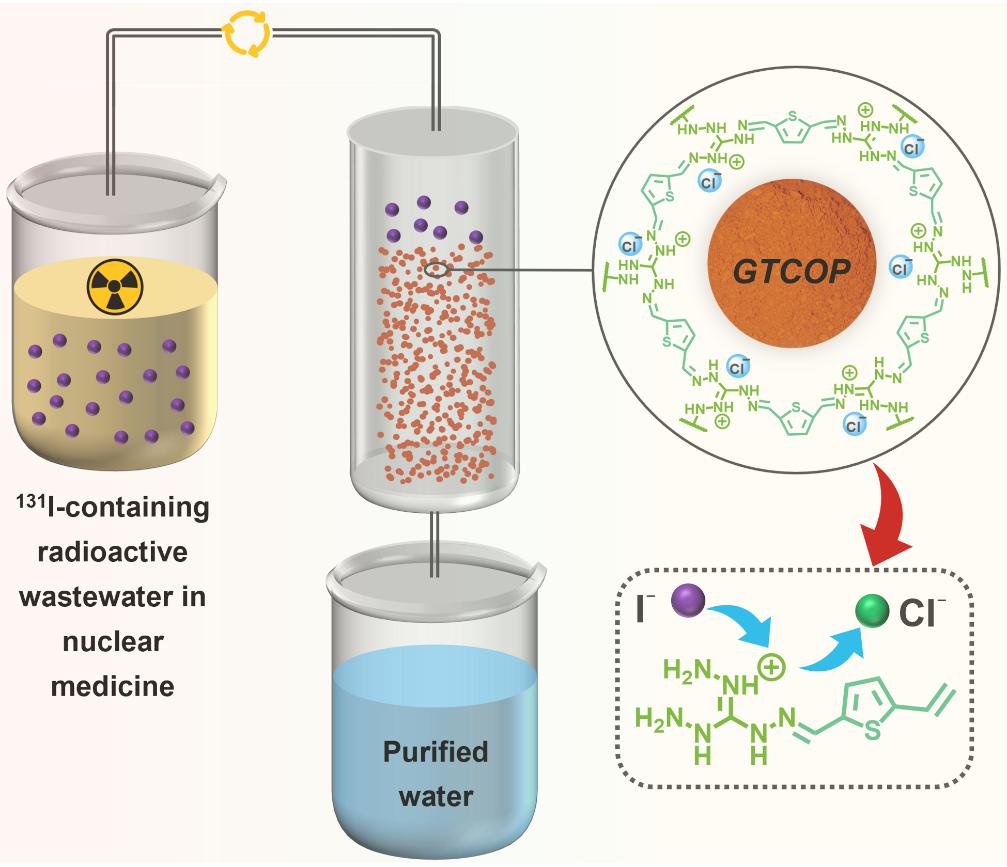

核科学与工程系陈志副教授团队通过“静电吸引+配体协同”策略构建了胍基-噻吩共价有机聚合物(GTCOP),以碘盐(I–)污染物为模型,测定了不同条件下GTCOP捕获I–的性能,并深入考察了胍基阳离子与I–之间的作用机制。研究成果揭示了含胍基阳离子型共价有机聚合物材料在深度净化含碘放射性废水中的重要作用。相关成果于8月29日以“Guanidinium-thienyl covalent organic polymer for efficient iodide capture”为题发表于国际知名期刊《Chemical Engineering Journal》上。

图1 胍基-噻吩共价有机聚合物捕获碘离子示意图

批次实验结果表明,GTCOP对水相中碘离子的捕获表现出优异的性能:超快吸附动力学(20 min内达吸附平衡)、超高捕获容量(253 mg/g)、宽pH适应性(pH 3-9)、抗酸性(6 M HCl处理后性能变化不明显)和突出的辐照稳定性(500 kGy γ辐照后性能不变)。该研究成果为核医学应用产生的放射性碘离子污染深度净化处理提供了新思路。

中国科学技术大学核科学技术学院辐射防护课题组博士生唐辉平为第一作者,核科学技术学院陈志副教授为通讯作者。该项工作得到了学校理化试验中心和辐照中心的大力支持。

论文链接:https://doi.org/10.1016/j.cej.2025.167796