核科学技术学院系别、专业、方向设置

学院本科培养有工程物理(工科)、核工程与核技术(工科)和应用物理学(理科)等三个专业。

系别、专业、方向设置

系 | 专业 | 方向 |

加速器科学与工程物理系 | 工程物理 | 加速器科学与核电子学 |

应用物理学 | 大装置光子科学 | |

等离子体物理与聚变工程系 | 应用物理学 | 等离子体物理 |

工程物理 | 聚变科学与技术 | |

核科学与工程系 | 核工程与核技术 | 核能科学与工程 |

放射化学与辐射化学 |

一、 专业培养目标

工程物理专业的培养目标是基础扎实、综合素质高、专业水平拔尖、知识更新能力和成长性强的工程科学领域卓越人才。本科阶段的培养将打下良好的高等数学和大学物理理论基础,同时充分依托我校拥有的多个国家重大科技基础设施和大科学装置,接受系统性的科学研究、技术研发和工程建设与管理训练,熟悉必要的电子学和信息化技术,了解大型科学装置与尖端仪器的基本原理,牢固掌握本领域基本的实验方法和技能。毕业生初步具备基础研究和技术研发能力,了解本领域前沿和总体发展趋势,拥有国际交流能力与经验,可以胜任相关高新技术产业中的研发和管理工作;如选择继续攻读相关高新技术学科和交叉学科的研究生,可成长为相关研究领域具备国际化视野的开拓性、领导性创新人才。

二、 学制、授予学位及毕业要求

学制:标准学制4年,弹性学习年限3-6年。

授予学位:工学学士。

毕业要求:总学分修满162学分,并通过毕业论文答辩。

课程设置分类及学分比例表:

分类 | 学分 | 比例% |

校定通修课程 | 77 | 47 |

专业基础课程 | 34 | 21 |

专业核心课程 | 19+ | 12+ |

专业选修课程 | 8 | 5 |

自由选修课程 | 16+ | 10+ |

毕业论文 | 8 | 5 |

合计 | 162+ | 100 |

三、 修读课程要求

1、校定通修课程设置:

学科分类 | 课程名称 | 学时 | 学分 | 开课学期 | 建议年级 |

国防教育 4 | 军事理论 | 40 | 2 | 秋 | 1 |

军事技能 | 10/60 | 2 | 秋 | 1 | |

劳动教育1 | 劳动教育 | 0/32 | 1 | 秋 | 3 |

通识类 8 | 核心通识课程 |

| 7 | 春、夏、秋 | 1、2、3 |

“科学与社会”研讨课 | 20 | 1 | 秋Ò春 | 1 | |

英语类 8 | 学生根据自己英语水平选班上课,具体情况说明见《修订方案》中通修课设置英语类部分。 | 8 | 春、秋 | 1、2 | |

数学类 16 | 数学分析(B1) | 120 | 6 | 秋 | 1 |

数学分析(B2) | 120 | 6 | 春 | 1 | |

线性代数(B1) | 80 | 4 | 春 | 1 | |

物理类 15 | 力学B | 50 | 2.5 | 春 | 1 |

热学B | 30 | 1.5 | 春 | 1 | |

电磁学A | 80 | 4 | 秋 | 2 | |

光学B | 40 | 2 | 春 | 2 | |

原子物理B | 40 | 2 | 春 | 2 | |

大学物理—基础实验A | 0/60 | 1.5 | 春 | 1 | |

大学物理—综合实验A | 0/60 | 1.5 | 秋 | 2 | |

政治类 17 | 思想道德与法治 | 50 | 2.5 | 秋 | 1 |

习近平新时代中国特色社会主义思想概论 | 48 | 3 | 秋 | 1 | |

中国近现代史纲要 | 50 | 2.5 | 春 | 1 | |

马克思主义基本原理 | 50 | 2.5 | 秋 | 2 | |

毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论 | 50 | 2.5 | 春 | 2 | |

形势与政策(讲座) | 40 | 2 | 秋 | 3 | |

思想政治理论课实践 | 0/80 | 2 | 秋 | 3 | |

体育类 4 | 基础体育 | 40 | 1 | 秋 | 1 |

基础体育选项 | 40 | 1 | 春 | 1 | |

体育选项(1) | 40 | 1 | 春、秋 | 2 | |

体育选项(2) | 40 | 1 | 春、秋 | 2 | |

计算机类 4 | 计算机程序设计A/B | 60/40 60/60 | 4 | 秋 | 1 |

学分小计 | 77 |

|

| ||

2、专业基础课程设置:

课程名称 | 学时 | 学分 | 开课学期 | 建议年级 |

概率论与数理统计 | 60 | 3 | 秋 | 2 |

计算方法 | 60 | 3 | 秋 | 2 |

复变函数A | 60 | 3 | 秋 | 2 |

数理方程A | 60 | 3 | 春 | 2 |

理论力学A | 80 | 4 | 秋 | 2 |

量子力学C | 60 | 3 | 秋 | 3 |

电子技术基础 | 60 | 3 | 秋 | 2 |

数字电路 | 60 | 3 | 秋 | 3 |

电子线路实验 | 0/40 | 1 | 秋 | 3 |

大学物理-现代技术实验 | 0/60 | 1.5 | 春 | 2 |

大学物理-研究性实验 | 0/60 | 1.5 | 秋 | 3 |

大科学工程前沿讲坛 | 40 | 2 | 春 | 2 |

机械制图及CAD(B) | 60 | 3 | 秋 | 3 |

学分小计 | 34 |

|

| |

3、

专业核心课程设置:17.5/19学分

专业方向 | 课程名称 | 学时 | 学分 | 开课学期 | 建议年级 |

所有方向 12 | 电动力学 | 80 | 4 | 春 | 2 |

工程物理及其方法概论 | 60 | 3 | 秋 | 3 | |

工程物理专业基础实验 | 80 | 2 | 春 | 3 | |

辐射防护 | 60 | 3 | 春 | 3 | |

加速器科学与核电子学 5.5 | 加速器概论 | 3 | |||

嵌入式系统与接口 | 3 | ||||

嵌入式系统与接口实验 | 3 | ||||

聚变科学与技术 7 | 受控热核聚变导论 | 60 | 3 | 春 | 3 |

等离子体物理导论 | 80 | 4 | 秋 | 3 | |

学分小计 | 24.5 |

|

| ||

4、专业选修课程设置:选8学分

专业方向 | 课程名称 | 学时 | 学分 | 开课学期 | 建议年级 |

加速器科学与核电子学 19 | 射频技术基础 | 60 | 3 | 春 | 3 |

现代X光物理原理 | 60 | 3 | 春 | 3 | |

加速器理论基础 | 40 | 2 | 秋 | 4 | |

真空技术基础 | 60 | 3 | 秋 | 4 | |

科学仪器实验 | 0/40 | 1 | 秋 | 4 | |

实验物理中的信号采集处理 | 80 | 4 | 秋 | 4 | |

探测器原理 | 60 | 3 | 秋 | 4 | |

聚变科学与技术 14 | 热力学与统计物理A | 80 | 4 | 春 | 3 |

等离子体诊断导论 | 60 | 3 | 春 | 3 | |

气体放电原理 | 60 | 3 | 秋 | 3 | |

等离子体物理实验 | 0/80 | 2 | 秋 | 4 | |

等离子体数值模拟 | 40 | 2 | 秋 | 4 | |

学分小计 | 37 |

|

| ||

▲:本研贯通课程。

5、自由选修:≥16学分

以上模块内超出要求学分的选修课程学分均可算入自由选修学分,也可选修其他本科课程或者本硕贯通课程以获得自由选修学分。

6、 毕业论文:8学分

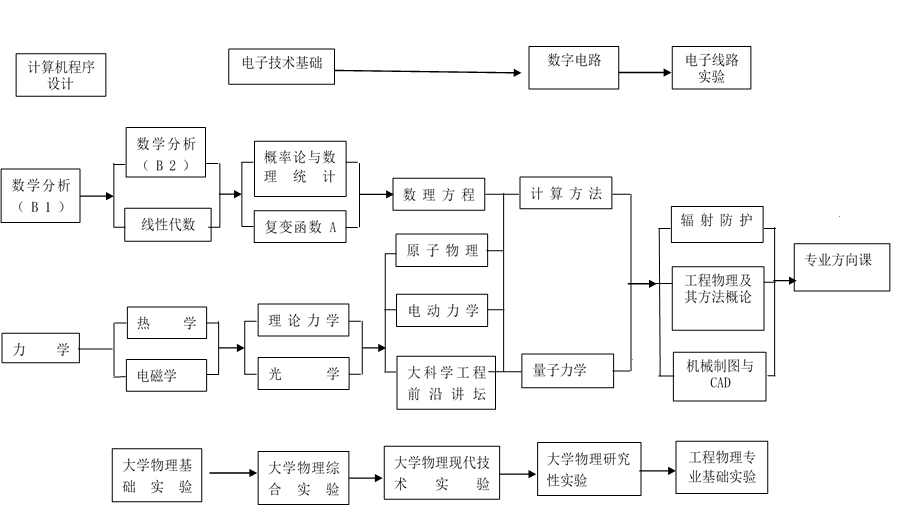

四、课程关系结构图

五、 指导性学习计划(请使用excel表格提交)

(二)核工程与核技术专业培养方案

一、 专业培养目标

核工程与核技术专业的培养目标是基础扎实、后劲足、适应能力和知识更新能力较强的高级人才。培养学生具有坚实的数理基础、系统扎实的核科学技术领域基本知识,了解核科学技术发展的前沿和学科发展趋势,掌握必要的电子技术、计算技术以及信息处理的基础知识,受到良好的应用基础研究及工程技术开发的训练,具备一定的基础研究和应用开发能力。毕业后适宜继续攻读核科学技术及相关的高新技术学科、交叉学科等学科领域的研究生,也可到科研院所、高等学校、产业部门等从事科研、教学、管理和高新技术的研发工作。

二、学制、授予学位及毕业要求

学制:标准学制4年,弹性学习年限3-6年。

授予学位:工学学士。

毕业要求:总学分修满162学分,并通过毕业论文答辩。

课程设置分类及学分比例表:

分类 | 学分 | 比例(%) |

校定通修课程 | 77 | 47 |

专业基础课程 | 38 | 23 |

专业核心课程 | 14 | 9 |

专业选修课程 | 9 | 6 |

自由选修课程 | 16 | 10 |

毕业论文 | 8 | 5 |

合 计 | 162 | 100 |

三、修读课程要求

1、校定通修课程设置:

学科分类 | 课程名称 | 学时 | 学分 | 开课学期 | 建议年级 |

国防教育 4 | 军事理论 | 40 | 2 | 秋 | 1 |

军事技能 | 10/60 | 2 | 秋 | 1 | |

劳动教育1 | 劳动教育 | 0/32 | 1 | 秋 | 3 |

通识类 8 | 核心通识课程 |

| 7 | 春、夏、秋 | 1、2、3 |

“科学与社会”研讨课 | 20 | 1 | 秋Ò春 | 1 | |

英语类 8 | 学生根据自己英语水平选班上课,具体情况说明见《修订方案》中通修课设置英语类部分。 | 8 | 春、秋 | 1、2 | |

数学类 16 | 数学分析(B1) | 120 | 6 | 秋 | 1 |

数学分析(B2) | 120 | 6 | 春 | 1 | |

线性代数(B1) | 80 | 4 | 春 | 1 | |

物理类 15 | 力学B | 50 | 2.5 | 春 | 1 |

热学B | 30 | 1.5 | 春 | 1 | |

电磁学A | 80 | 4 | 秋 | 2 | |

光学B | 40 | 2 | 春 | 2 | |

原子物理B | 40 | 2 | 春 | 2 | |

大学物理—基础实验A | 0/60 | 1.5 | 春 | 1 | |

大学物理—综合实验A | 0/60 | 1.5 | 秋 | 2 | |

政治类 17 | 思想道德与法治 | 50 | 2.5 | 秋 | 1 |

习近平新时代中国特色社会主义思想概论 | 48 | 3 | 秋 | 1 | |

中国近现代史纲要 | 50 | 2.5 | 春 | 1 | |

马克思主义基本原理 | 50 | 2.5 | 秋 | 2 | |

毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论 | 50 | 2.5 | 春 | 2 | |

形势与政策(讲座) | 40 | 2 | 秋 | 3 | |

思想政治理论课实践 | 0/80 | 2 | 秋 | 3 | |

体育类 4 | 基础体育 | 40 | 1 | 秋 | 1 |

基础体育选项 | 40 | 1 | 春 | 1 | |

体育选项(1) | 40 | 1 | 春、秋 | 2 | |

体育选项(2) | 40 | 1 | 春、秋 | 2 | |

计算机类 4 | 计算机程序设计A/B | 60/40 60/60 | 4 | 秋 | 1 |

学分小计 | 77 |

|

| ||

2、专业基础课程设置:

课程名称 | 学时 | 学分 | 开课学期 | 建议年级 |

概率论与数理统计 | 60 | 3 | 秋 | 2 |

计算方法 | 60 | 3 | 秋 | 2 |

复变函数A | 60 | 3 | 秋 | 2 |

数理方程A | 60 | 3 | 春 | 2 |

理论力学A | 80 | 4 | 秋 | 2 |

电动力学 | 80 | 4 | 春 | 2 |

量子力学C | 60 | 3 | 秋 | 3 |

材料力学 | 60 | 3 | 秋 | 3 |

传热学B | 60 | 3 | 春 | 3 |

流体力学 | 80 | 4 | 秋 | 3 |

大科学工程前沿讲坛 | 40 | 2 | 春 | 2 |

机械制图及CAD(B) | 60 | 3 | 秋 | 3 |

学分小计 | 38 |

|

| |

3、

专业核心课程设置:

课程名称 | 学时 | 学分 | 开课学期 | 建议年级 |

辐射防护 | 60 | 3 | 春 | 3 |

原子核物理(英) | 80 | 4 | 春 | 3 |

反应堆物理 | 40 | 2 | 春 | 3 |

反应堆热工与安全 | 60 | 3 | 秋 | 4 |

核工程基础实验 | 80 | 2 | 秋 | 4 |

学分小计 | 14 |

|

| |

4、专业选修课程设置:选9学分

专业方向 | 课程名称 | 学时 | 学分 | 开课学期 | 建议年级 |

核能科学与工程 | 核工程与技术前沿 | 60 | 3 | 春 | 3 |

计算中子学 | 60 | 3 | 秋 | 3 | |

核聚变工程导论 | 60 | 3 | 秋 | 4 | |

核燃料循环与材料 | 80 | 4 | 秋 | 4 | |

核医学物理原理 | 60 | 3 | 秋 | 3 | |

电子技术基础 | 60 | 3 | 秋 | 2 | |

数字电路 | 60 | 3 | 秋 | 3 | |

放射化学与辐射化学 | 放射分析化学 | 40 | 2 | 秋 | 3 |

放射与辐射化学实验 | 0/40 | 1 | 春 | 3 | |

辐射化学 | 80 | 4 | 秋 | 4 | |

放射性药物化学 | 40 | 2 | 春 | 4 | |

学分小计 | 35 |

|

| ||

5、自由选修:≥16学分

以上模块内超出要求学分的选修课程学分均可算入自由选修学分,也可选修其他本科课程或者本硕贯通课程以获得自由选修学分。

6、毕业论文:8学分

四、课程关系结构图

|

五、指导性学习计划(请使用excel表格提交)

(三)应用物理学专业培养方案

一、专业培养目标

应用物理学专业的培养目标是基础扎实、后劲足、适应能力和知识更新能力较强的高级人才。培养学生具有坚实的数学基础、广博的物理学基本知识、系统扎实的物理学基本实验方法和技能,了解物理学发展的前沿和学科发展的总体趋势,掌握必要的电子技术、计算技术及信息处理的基础知识,受到良好的基础研究或应用基础研究的训练,具备一定的基础研究和应用开发能力。毕业后适宜继续攻读物理学及相关的高新技术学科、交叉学科等领域的研究生,也可到科研院所、高等学校、产业部门等从事科研、教学、管理和高新技术研发工作。

二、学制、授予学位及毕业要求

学制:标准学制4年,弹性学习年限3—6年。

授予学位:理学学士。

毕业要求:总学分修满162学分,并通过毕业论文答辩。

课程设置分类及学分比例表:

课程类别 | 学分 | 比例(%) |

校定通修课程 | 84 | 52 |

专业基础课程 | 35.5 | 22 |

专业核心课程 | 9.5 | 6 |

专业选修课程 | 9 | 5 |

自由选修课程 | 16 | 10 |

毕业论文 | 8 | 5 |

合计 | 162 | 100 |

三、修读课程要求

1、校定通修课程设置:

学科分类 | 课程名称 | 学时 | 学分 | 开课学期 | 建议年级 |

国防教育 4 | 军事理论 | 40 | 2 | 秋 | 1 |

军事技能 | 10/60 | 2 | 秋 | 1 | |

劳动教育1 | 劳动教育 | 0/32 | 1 | 秋 | 3 |

通识类 8 | 核心通识课程 |

| 7 | 春、夏、秋 | 1、2、3 |

“科学与社会”研讨课 | 20 | 1 | 秋Ò春 | 1 | |

英语类 8 | 学生根据自己英语水平选班上课,具体情况说明见《修订方案》中通修课设置英语类部分。 | 8 | 春、秋 | 1、2 | |

数学类 16 | 数学分析(B1) | 120 | 6 | 秋 | 1 |

数学分析(B2) | 120 | 6 | 春 | 1 | |

线性代数(B1) | 80 | 4 | 春 | 1 | |

物理类 22 | 力学A | 80 | 4 | 秋 | 1 |

热学A | 60 | 3 | 春 | 1 | |

电磁学A | 80 | 4 | 春/秋 | 1/2 | |

光学A | 80 | 4 | 秋 | 2 | |

原子物理A | 80 | 4 | 春 | 2 | |

大学物理—基础实验A | 0/60 | 1.5 | 春 | 1 | |

大学物理—综合实验A | 0/60 | 1.5 | 秋 | 2 | |

政治类 17 | 思想道德与法治 | 50 | 2.5 | 秋 | 1 |

习近平新时代中国特色社会主义思想概论 | 48 | 3 | 秋 | 1 | |

中国近现代史纲要 | 50 | 2.5 | 春 | 1 | |

马克思主义基本原理 | 50 | 2.5 | 秋 | 2 | |

毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论 | 50 | 2.5 | 春 | 2 | |

形势与政策(讲座) | 40 | 2 | 秋 | 3 | |

思想政治理论课实践 | 0/80 | 2 | 秋 | 3 | |

体育类 4 | 基础体育 | 40 | 1 | 秋 | 1 |

基础体育选项 | 40 | 1 | 春 | 1 | |

体育选项(1) | 40 | 1 | 春、秋 | 2 | |

体育选项(2) | 40 | 1 | 春、秋 | 2 | |

计算机类 4 | 计算机程序设计A/B | 60/40 60/60 | 4 | 秋 | 1 |

学分小计 | 84 |

|

| ||

2、专业基础课程设置:35.5/37.5学分

课程名称 | 学时 | 学分 | 开课学期 | 建议年级 | |

概率论与数理统计 | 60 | 3 | 秋 | 2 | |

计算方法 | 60 | 3 | 秋 | 3 | |

复变函数A | 60 | 3 | 秋 | 2 | |

数理方程A | 60 | 3 | 春 | 2 | |

理论力学A | 80 | 4 | 秋 | 2 | |

电动力学 | 80 | 4 | 春 | 2 | |

热力学与统计物理A | 80 | 4 | 春 | 3 | |

量子力学B | 二选一 | 80 | 4 | 秋 | 3 |

量子力学A | 120 | 6 | |||

大学物理-现代技术实验 | 0/60 | 1.5 | 春 | 2 | |

电子技术基础 | 60 | 3 | 秋 | 2 | |

数字电路 | 60 | 3 | 秋 | 3 | |

学分小计 | 41.5 |

|

| ||

3、

专业核心课程设置:9.5/10.5学分

课程名称 | 学时 | 学分 | 开课学期 | 建议年级 | ||

计算物理A | 二选一 | 60 | 3 | 秋 | 3 | |

计算物理B | 60 | 3 | ||||

大学物理-研究性实验 | 0/60 | 1.5 | 秋 | 3 | ||

物理学专业基础实验 | 0/80 | 2 | 春 | 3 | ||

固体物理A | 二选一 | 80 | 4 | 春 | 3 | |

固体物理B | 60 | 3 | ||||

学分小计 | 16.5 |

|

| |||

4、专业选修课程设置:选9学分

专业方向 | 课程名称 | 学时 | 学分 | 开课学期 | 建议年级 |

等离子体物理 | 等离子体物理导论 | 80 | 4 | 秋 | 3 |

等离子体物理实验 | 0/80 | 2 | 秋 | 4 | |

气体放电原理 | 60 | 3 | 秋 | 4 | |

等离子体诊断导论 | 60 | 3 | 春 | 3 | |

受控热核聚变导论 | 60 | 3 | 春 | 3 | |

|

|

|

|

| |

低温等离子体技术与应用 | 60 | 3 | 春 | 3 | |

等离子体数值模拟 | 40 | 2 | 秋 | 4 | |

电子线路实验 | 0/40 | 1 | 秋 | 3 | |

大装置光子科学 | 光子科学前沿进展 | 40 | 2 | 秋 | 3 |

现代X光物理原理 | 60 | 3 | 春 | 3 | |

科学仪器设计原理 | 60 | 3 | 春 | 3 | |

同步辐射实验方法 | 80 | 4 | 秋 | 4 | |

探测器原理 | 60 | 3 | 秋 | 4 | |

|

|

|

|

| |

真空技术基础 | 60 | 3 | 秋 | 4 | |

纳米科学与技术 | 60/40 | 4 | 秋 | 4 | |

|

|

|

|

| |

科学仪器实验 | 0/40 | 1 | 秋 | 4 | |

学分小计 | 54 |

|

| ||

5、自由选修:≥16学分

以上模块内超出要求学分的选修课程学分均可算入自由选修学分,也可选修其他本科课程或者本研贯通课程以获得自由选修学分。

6、毕业论文:8学分

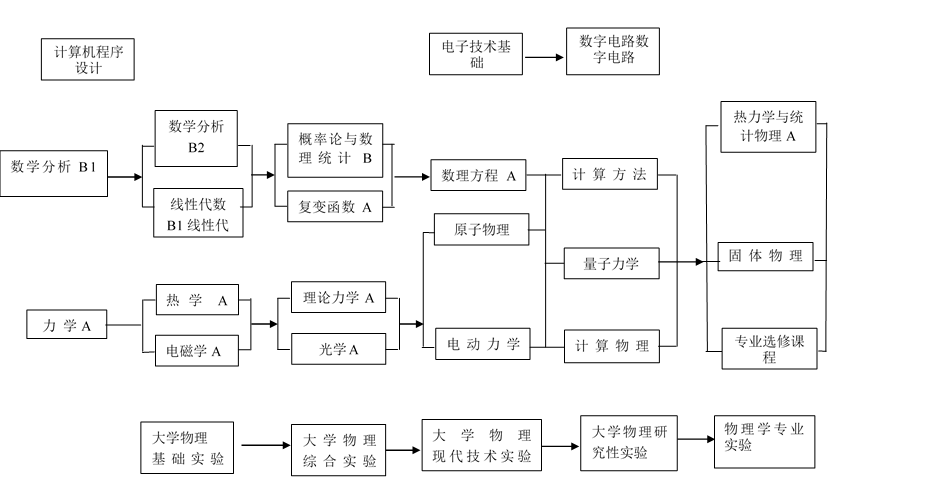

四、课程关系结构图

五、 指导性学习计划(请使用excel表格提交)

(四)核科学技术学院“王淦昌英才班”培养方案

一、培养目标

培养目标:核科学技术学院“王淦昌英才班”,是基于我校“所系结合,理实交融”的培养理念设立的理工交叉的英才班,由中国科学技术大学、中科院等离子体物理研究所双方共建,旨在吸引和培养有志从事等离子体物理和受控热核聚变研究的优秀本科生,引导他们逐步成长为相关研究方向的科研领军人才和管理人才。

培养特色:数理基础和实践能力并重。依托核科学技术学院所拥有的“核科学与技术”A+学科以及共建研究所的优秀导师队伍等优质教学资源培养学生。

(1)与国际接轨的一流大学课程体系和专业教育环境。

(2)丰富的交流学习机会。可以在国内外一流大学和国际知名磁约束聚变装置、中科院研究所进行交流或者完成毕业论文。

(3)宽广的学术视野。定期邀请国内外相关领域知名专家学者开展讲座。

(4)丰厚的奖助学金。除了面向全校的奖助学金以外,还有本班专属的“新奥奖助金”。

(5)灵活的培养模式。高年级阶段可选择“校企(所)联合培养”模式,由对方单位提供学费和生活费,毕业后可选择去对方单位工作(读研)。

(6)高深造率。英才班读研深造比例达85%。去向包括中科院研究所、清华大学、北京大学、中国科大,麻省理工学院、普林斯顿大学等国内外著名高校。

二、组织和管理模式

为了更有效规范地管理英才班,在中国科学技术大学和中科院等离子体物理研究所共同努力下,制定《王淦昌英才班实施方案》、《王淦昌英才班招生方案》,成立“王淦昌英才班”领导小组,负责英才班的培养方案修订和教学组织工作。

在具体管理过程中,注重英才班优秀人才的全过程培养:(1)按学年学业表现采取动态管理,实行末位淘汰机制。退出空缺名额向核科学技术学院、少年班学院满足学业成绩的学生开放自由申请,经由学院教学专家评选委员会考核面试遴选补录;(2)开设本学科本硕衔接基础课程,实现高年级本科生课程与硕士基础课程间的衔接,完善“本硕博”长周期、贯通式培养模式;(3)为英才班优秀学生提供优先保研机会。

三、入选和滚动模式

每届学生20名左右。英才班学生选拔采取自由报名,择优录取,动态调整的模式,学生主要来自核科学技术学院、少年班学院,不限定学生所在的学科方向。大二学年结束时,根据学生的志愿进行专业选择,由英才班领导小组进行择优选拔,形成“王淦昌英才班”。通过大研、毕业设计、秋令营等活动,锻炼和提高同学们的科研素质和基本科研能力。

四、专业、方向设置

第3学年,“王淦昌英才班”学生选择工程物理、应用物理专业及方向进行学习:

系 | 专业 | 专业方向 |

等离子体物理与聚变工程 | 工程物理 | 聚变科学与技术 |

应用物理学 | 等离子体物理 |

五、学制、授予学位及毕业要求

学制:标准学制4年,弹性学习年限3—6年。

授予学位:理学或工学学士。

毕业要求:总学分修满至少160学分,并通过毕业论文答辩。

课程设置分类及学分比例表:

工程物理

课程类别 | 学分 | 比例%(以160为基数) |

校定通修课程 | 75 | 47 |

专业基础课程 | 33 | 21 |

专业核心课程 | 19 | 12 |

专业选修课程 | ≥8 | ≥5 |

自由选修课程 | ≥16 | ≥10 |

毕业论文 | 8 | 5 |

合计 | 160 | 100 |

应用物理

课程类别 | 学分 | 比例(%) |

校定通修课程 | 82 | 51 |

专业基础课程 | 35.5~37.5 | 22~23 |

专业核心课程 | 9.5~10.5 | 6~7 |

专业选修课程 | ≥ 9 | ≥6 |

自由选修课程 | ≥16 | ≥10 |

毕业论文 | 8 | 5 |

合计 | 160 | 100 |

六、修读课程要求

核科学技术学院“王淦昌英才班”的修读课程要求与核科学技术学院工程物理和应用物理专业一致。

(五)核科学技术学院“杨澄中英才班”培养方案

一、培养目标和特色

培养目标:核科学技术学院“杨澄中英才班”是基于我校“所系结合,理实交融”的培养理念设立的工程类英才班,由中国科学技术大学、中科院等离子体物理研究所和中科院近代物理研究所三方共建,旨在培养工程物理类和核工程类以及相关领域的高端科技人才和管理人才。毕业后适宜继续攻读物理类和核工程类的前沿交叉学科领域的研究生。

培养特色:数理基础和实践能力并重。依托核科学技术学院所拥有的“核科学与技术”A+学科以及共建研究所的优秀导师队伍等优质教学资源培养学生。

(1)与国际接轨的一流大学课程体系和专业教育环境。

(2)丰富的交流学习机会。可以在国内外一流大学和国际知名同步辐射装置、中科院研究所、大型核电企业等开展研究和毕业设计。

(3)宽广的学术视野。定期邀请国内外相关领域知名专家学者开展讲座。

(4)丰厚的奖助学金。除了面向全校的奖助学金以外,还有本班专属的“中广核奖助金”和“核动力奖助金”。

(5)灵活的培养模式。高年级阶段可选择“校企(所)联合培养”模式,由对方单位提供学费和生活费,毕业后可选择去对方单位工作或读研。

(6)高深造率。英才班读研深造比例达85%。去向包括中科院研究所、清华大学、北京大学、中国科大,麻省理工学院、普林斯顿大学等国内外著名高校。

二、组织和管理模式

为了更有效规范地管理英才班,在中国科学技术大学、中科院等离子体物理研究所和中科院近代物理研究所共建三方的共同努力下,制定了《杨澄中英才班实施方案》、《杨澄中英才班招生方案》,成立“杨澄中英才班”领导小组,负责英才班的培养方案修订和教学组织工作。

在具体管理过程中,注重英才班优秀人才的全过程培养:(1)按学年学业表现采取动态管理,实行末位淘汰机制。退出空缺名额向核科学技术学院、少年班学院满足学业成绩的学生开放自由申请,经由学院教学专家评选委员会考核面试遴选补录;(2)开设本学科本硕衔接基础课程,实现高年级本科生课程与硕士基础课程间的衔接,完善“本硕博”长周期、贯通式培养模式;(3)为英才班优秀学生提供优先保研机会。

三、入选和滚动模式

每届学生20名左右。英才班学生选拔采取自由报名,择优录取,动态调整的模式,学生主要来自核科学技术学院、少年班学院,不限定学生所在的学科方向。大二学年结束时,根据学生的志愿进行专业选择,由英才班领导小组进行择优选拔,形成“杨澄中英才班”。通过大研、毕业设计、秋令营等活动,锻炼和提高同学们的科研素质和基本科研能力。

四、专业、方向设置

第3学年,“杨澄中英才班”学生选择工程物理、核工程与核技术、应用物理专业及方向进行学习:

系 | 专业 | 专业方向 |

加速器科学与 工程物理系 |

工程物理(工学) | 加速器科学与技术 |

核电子学 | ||

先进光学技术与工程 | ||

应用物理学(理学) | 大装置光子科学 | |

核科学与工程系 | 核工程与核技术(工学) | 核能科学与工程 |

五、学制、授予学位及毕业要求

学制:标准学制4年,弹性学习年限3—6年。

授予学位:理学或工学学士。

毕业要求:总学分修满至少160学分,并通过毕业论文答辩。

课程设置分类及学分比例表:

工程物理

课程类别 | 学分 | 比例%(以160为基数) |

校定通修课程 | 75 | 47 |

专业基础课程 | 33 | 21 |

专业核心课程 | 19 | 12 |

专业选修课程 | ≥8 | ≥5 |

自由选修课程 | ≥16 | ≥10 |

毕业论文 | 8 | 5 |

合计 | 160 | 100 |

核工程与核技术

课程类别 | 学分 | 比例%(以160为基数) |

校定通修课程 | 75 | 47 |

专业基础课程 | 38 | 24 |

专业核心课程 | 14 | 9 |

专业选修课程 | ≥9 | ≥5 |

自由选修课程 | ≥16 | ≥10 |

毕业论文 | 8 | 5 |

合计 | 160 | |

应用物理

课程类别 | 学分 | 比例(%) |

校定通修课程 | 82 | 51 |

专业基础课程 | 35.5~37.5 | 22~23 |

专业核心课程 | 9.5~10.5 | 6~7 |

专业选修课程 | ≥ 9 | ≥6 |

自由选修课程 | ≥16 | ≥10 |

毕业论文 | 8 | 5 |

合计 | 160 | 100 |

六、修读课程要求

核科学技术学院“杨澄中英才班”的修读课程要求与核科学技术学院工程物理和核工程与核技术专业一致。

(六)核科学技术学院强基班培养方案

一、培养目标

根据《教育部关于在部分高校开展基础学科招生改革试点工作的意见》(教学〔2020〕1号)文件精神,核科学技术学院强基计划班(以下称强基班)以国家能源战略需求为导向,以国家重大科学计划为牵引,依托大科学实验平台开展办学和研究工作,具有鲜明的大科学工程背景和多学科交叉特色,培养和打造具有坚实宽厚理论基础、卓越创新能力和现代知识构架的核科学技术领域高端人才。

二、组织和管理模式

强基计划工程物理重点班拟采取20-30人行政编制,小班教学。聘任不同学科方向的优秀人才担任年级班主任,核科学技术学院(执行)院长担任核科学技术强基计划主管负责人。强基班聘任不同学科方向的优秀人才担任班主任,强基班所在系的系主任担任该专业强基计划主管负责人。

三、入选和滚动模式

每学年,按学业表现采取动态管理,学习困难和成绩落后的学生退出重点班;退出空缺名额向学院内满足学业成绩的学生开放自由申请,经由学院教学专家评选委员会考核面试遴选补录。强基计划学生的分流与补入,由学校强基计划招生领导小组和学校教学委员会共同决策。

2020年录取强基计划共16人,均为核工程与核技术专业。2021年起因学院增设工程物理、应用物理学两个专业,强基班的培养方案将调整,使其涵盖核工程与核技术、工程物理和应用物理学专业。

四、专业、方向设置

第3学年,强基班学生选择工程物理、核工程与核技术、应用物理专业及方向进行学习:

系 | 专业 | 专业方向 |

加速器科学与 | 工程物理 | 加速器科学与技术 |

核电子学 | ||

先进光学技术与工程 | ||

应用物理学 | 大装置光子科学 | |

等离子体物理 | 应用物理学 | 等离子体物理 |

工程物理 | 聚变科学与技术 | |

核科学与工程系 | 核工程与核技术 | 核能科学与工程 |

五、学制、授予学位及毕业要求

学制:标准学制4年,弹性学习年限3—6年。

授予学位:理学或工学学士。

毕业要求:总学分修满至少160学分,并通过毕业论文答辩。

课程设置分类及学分比例表:

工程物理

课程类别 | 学分 | 比例%(以160为基数) |

校定通修课程 | 75 | 47 |

专业基础课程 | 33 | 21 |

专业核心课程 | 19 | 12 |

专业选修课程 | ≥8 | ≥5 |

自由选修课程 | ≥16 | ≥10 |

毕业论文 | 8 | 5 |

合计 | 160 | 100 |

核工程与核技术

课程类别 | 学分 | 比例%(以160为基数) |

校定通修课程 | 75 | 47 |

专业基础课程 | 38 | 24 |

专业核心课程 | 14 | 9 |

专业选修课程 | ≥9 | ≥5 |

自由选修课程 | ≥16 | ≥10 |

毕业论文 | 8 | 5 |

合计 | 160 | |

应用物理

课程类别 | 学分 | 比例(%) |

校定通修课程 | 82 | 51 |

专业基础课程 | 35.5~37.5 | 22~23 |

专业核心课程 | 9.5~10.5 | 6~7 |

专业选修课程 | ≥ 9 | ≥6 |

自由选修课程 | ≥16 | ≥10 |

毕业论文 | 8 | 5 |

合计 | 160 | 100 |

六、修读课程要求

核科学技术学院“杨澄中英才班”的修读课程要求与核科学技术学院工程物理、核工程与核技术和应用物理专业一致。